Von Frau zu Gender

Ohne Frauengesundheitsbewegung gäbe es heute keine Gender Medizin. Bettina Enzenhofer hat sich die Anfänge dieser Entwicklung angesehen.

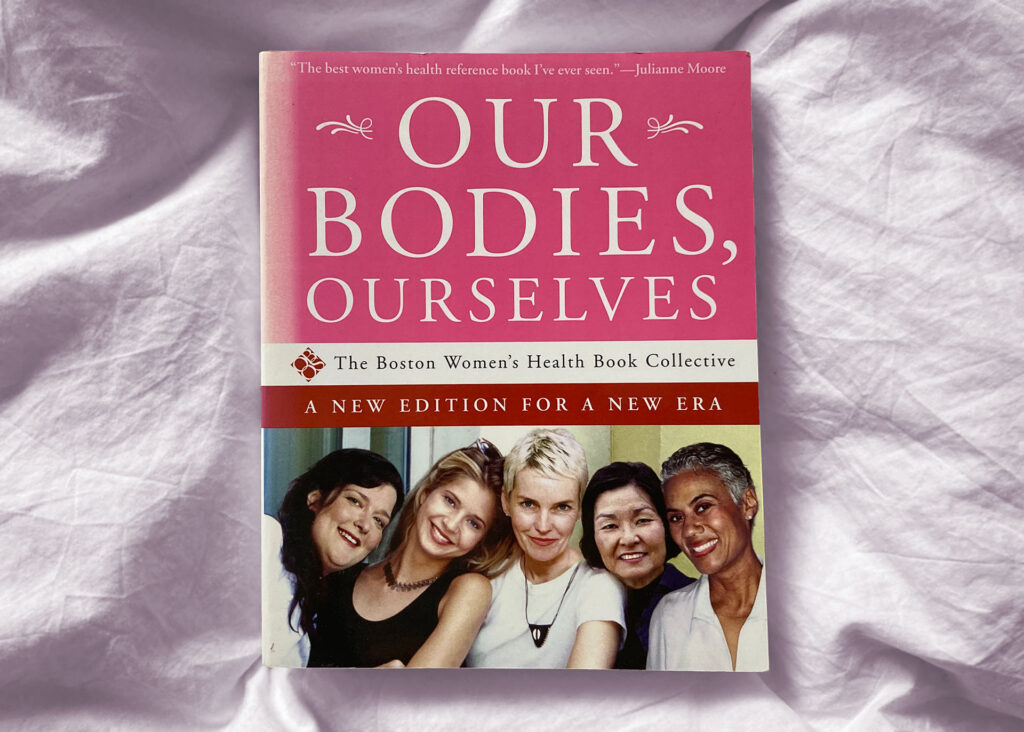

Die Zweite Frauenbewegung revoltierte gegen ein paternalistisches Medizinsystem. Ausgehend von den USA kam die Frauengesundheitsbewegung der 1960er/70er Jahre mit der Diskussion über die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs („Mein Körper gehört mir!“) auch nach Europa. Grundlegend war die Publikation „Our Bodies Ourselves“ des Boston Women‘s Health Book Collective (1973), das die Sicht auf den weiblichen Körper revolutionierte: In diesem Buch konnten sich Frauen erstmals in einer auch für Nicht-Mediziner_innen verständlichen Sprache über ihre Körper informieren. Sie forderten Selbstbestimmung über ihren Körper ein, die eine von Männern dominierte Medizin ihnen bis dahin nicht zugestand. Wichtige Themen der frühen (und durchaus heterogenen) Frauengesundheitsbewegung waren u.a. spezifische weibliche körperliche Erfahrungen wie Sexualität/Reproduktion/Geburt, Missbrauch, Gewalt, Depression, Sucht und frauenspezifische Gesundheitsförderung.

Eine Errungenschaft der Frauengesundheitsbewegung ist die vermehrte Einbeziehung von Frauen in klinische Studien: Bis Anfang der 1990er Jahre wurden sie – um „Risiken“ (wie z.B. eine Schwangerschaft) zu minimieren und auf die unterschiedlichen Hormonlagen nicht eingehen zu müssen – systematisch ausgeschlossen. Der Mann wurde als Norm gesetzt – dass Frauen und Männer Medikamente unterschiedlich vertragen könnten, bedachte man nicht.

Zentraler Kritikpunkt der Frauengesundheitsforschung war und ist die Medikalisierung weiblicher Lebensphasen, wie z.B. Menstruation, Schwangerschaft oder Menopause – diese sind keine aus der „Schwäche“ der Frauen resultierenden, behandelbaren „Krankheiten“, sondern spezifische Körpererfahrungen, die in einem gesellschaftlichen Kontext gesehen werden müssen. Gesundheit wird in der Frauengesundheitsforschung als dynamischer Prozess mit einer Vielzahl von Einflüssen gesehen, hier werden sowohl medizinische als auch soziale, psychologische, ökonomische und politische Aspekte integriert – anders als in konventionellen biomedizinischen Konzepten.

Aktuell lässt sich eine neue Anforderung an Frauen beobachten: Die Freiheit, selbst zu entscheiden, wird zu einer Pflicht; Frauen sind jetzt Managerinnen ihrer eigenen Gesundheit. Bei immer mehr vorgeschriebenen oder empfohlenen Untersuchungen (etwa in der Schwangerschaft) stehen Frauen unter Druck, kompetent und informiert zu sein. Wissensvermittlung und kritische Aufklärung leisten bis heute Frauengesundheitszentren, die infolge der Frauengesundheitsbewegung gegründet wurden. Frauengesundheit bleibt aber immer ambivalent: Denn Frauen sind keine homogene Gruppe, es gibt nicht die Frauengesundheit. Vielmehr muss man beachten, welche Frau in welcher speziellen Lebenssituation betroffen ist – daran sollten sich medizinische Angebote orientieren.

Die frühe feministische Kritik hat politische Früchte getragen: In der „Ottawa Charta“ der Weltgesundheitsorganisation (1986) wurde bspw. Chancengleichheit in der Gesundheitsforschung verkündet, bei der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) wurde u.a. das Recht von Frauen auf gesundheitliche Selbstbestimmung beschlossen. Auf EU-Ebene wurde 1997 im Vertrag von Amsterdam Gender Mainstreaming festgeschrieben. Durch dieses gleichstellungspolitische Instrument fand eine wesentliche Akzentverschiebung statt: Weg von einer spezifischen Frauengesundheitsforschung hin zu einer geschlechtersensiblen Gesundheitsforschung.

Dieser Text erschien zuerst in an.schläge November 2010.